東京ガス(株)から右図の如き、EXPO‘25の入場券を贈られたので、娘に入場手続きの予約と2泊3日のスケジュールを一任する。

2025年5月29日(木)、東京駅10:30発、新大阪13:00到着。初日は、御堂筋線で千里中央駅からモノレールで「万博記念公園駅」下車。夢洲のEXPO’25会場と間違えて、この公園に来る人も多いと聞いていたが、この人波を見る限り、間違いなく、この記念公園が目的の観光客である。「太陽の塔」内の展示場で、昔、六本木のカフェで激論した岡本太郎の懐かしい顔写真やスケッチを見る。塔内演出スコア“いのち”の歴史<生命の樹>40億年前から現在・未来に至る高さ41mに及ぶ巨大造形「生物進化模型」を地下から上へと見学する。既に見た筈の展示であったが、改めて太郎氏の活力と『芸術は爆発だ』とする力作に脱帽する。

外に出て4人で記念撮影。

55年前、妻のお腹の息子が55才、3才の娘がこの旅のツアーコンダクターである。

EXPO‘70は、100万坪の会場に6,400万人の入場者、ピークの日には65万人が入場したことを想い出す。

宿泊は、昨年新築の淀屋橋のカンデオホテルズ大阪ザ・タワーの28階で、眼下に堂島川添いの超高層ビル群や高速道路。夕食は北新地でKOBE STEAK Tsubasa。

5月30日(金)、タクシーで咲洲のコスモスクエア駅へ向かい、超満員の中央線で夢洲駅下車。東ゲート11:00入場予定者の行列に並ぶ。ものすごく大勢の人波に小一時間も並び、手荷物検査の上、やっと入場する。幸い天候に恵まれていたが、風雨や陽射しの強い日に、この入場状況を考えると心配されるのは救急車の手配である。

会場内の予想入場者2,840万人、一日平均15万人。当日は14万人であった。ミラノ万博や愛知万博以上の人の流れとスケール感である。それにしても、家族一緒に行動するのは不可能と考えて、非常食のおにぎりを分配して解散。唯一、14:30に予約できたオーストラリア館前集合。

私はEXPO‘70や愛知EXPOと比較するためにも、また会場のインフラ計画に当たって配慮していた通路や建物(パビリオン)間の導線と、終了後のレガシーとなるべき施設を考えて、会場全体を視察することにした。

11:00に入場して、先ずはアメリカ館とフランス館前で解散。早速、会場デザインプロデューサーの藤本壮介氏設計の木造大屋根リンクへ。ギネス認定、世界最大の集成材を使った木造建築(高さ20m、幅30m、一周2km)。エスカレーターで上って、アメリカ館やフランス館、反対側の日本館などを見渡す。20分程歩いて会場全体のスケールを実感する。EXPO‘70会場に比べて3分の1、各パビリオンのスケールも3分の1程である。

再びエレベーターで地表に下りて、先ずは伊東豊雄氏のEXPO’25会場ホールを見る。岡本太郎の太陽の塔に刺激されたという黄金に輝く屋根と白壁の単調な建物は、「いのち輝く未来社会のデザイン」を表現して、心地よい。

日建設計の佐藤ナオキ氏は、日本政府が目指す森林の循環活用をリアルに示すため、鉄骨をCLTで挟んだ板壁を円周上に雁行させたパビリオンで、一見して日本館と分かる。

平山祐子さんのウーマンズパビリオンもまた、2020年のドバイ万博で見覚えのある棒状のチューブと球状のノードで、軽快に形作られた 組子構造の合間を三角形のフッ素樹脂膜を張り巡らした美しいパビリオン。全て再利用とあって、好感をもった。

再び大屋根リングに沿って、アラブ首長国連邦、カナダ館、ポルトガル館を見ながら水辺に出て、人の流れが少なくなったので、一休みしておにぎりを食べる。噴水ショーを背にして、シグネチャーゾーンに入って、豊田・落合らの鏡面のキューブによる異世界の建築は、近づくことすら躊躇されたので通り過ぎる。遠藤治郎らの黒い外観が異様な「いのちの未来」や橋本尚樹・福島伸一等の「いのち動的平衡館」。これも素通りして、期待の「静けさの森」で休もうとしたが、小・中学生らしき団体の行列が続いて、とても休める雰囲気ではなく、植樹された森は可哀想である。

そんなところに隈研吾等の「EARTH MART」の茅葺き屋根パビリオンがあって驚く。また中国館の「竹筒」に漢詩を刻んだ近代中国らしからぬ地味な入口を横に見て歩く間に、場違いの廃校舎を移築したパビリオンに導かれてしまった。これもやはり「いのちのあかし」とか「いのちを守る」と称して、この場所で人種・宗教・文化・因習の違いと分断を超える筈とする映画作家と新進建築家のコラボ作。よく分からぬまま、唯ほっとしたことも事実の空間。いつかセービングゾーンに入っていて、入館したかったイタリア館とポルトガル館(隈研吾)の前で一休み。西ゲート近くのブルーオーシャンドームの周辺は、比較的人混みが少なく、ガスパビリオンのおばけワンダーランドもどこから入場して良いか分からぬまま、ベンチで休んでいると娘に発見される。

丁度、予約時間であったので、早速オーストラリア館に入るも、森(ユーカリの森にコアラの映像)・空・海がテーマの大スクリーンの映像で、予約するほどの価値もないパビリオンであったが、期待が大きすぎたためか。

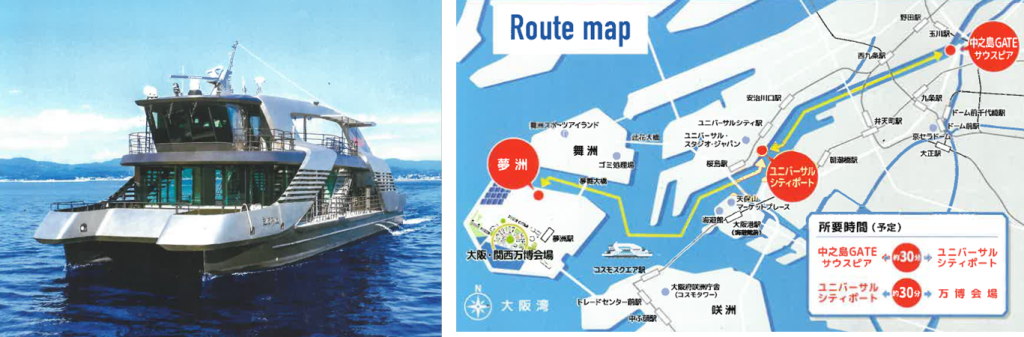

これが最後の会場視察とあって、西ゲート大広場に出る。15:30西ゲートから受付番号YJRXULR9、第一交通ターミナルから大型バスには私たち4人のみ乗車で、特設の夢洲船着場から大阪水上バス、水素燃料電池船「まほろば」乗船。可動式夢洲大橋から海遊館を目指して、大阪港を一望しながら、天保山からユニバーサルシティ・ボートへ。30分の船旅は素晴らしかった。9月1日に予定しているDHC協会主催のシンポジューム「大阪・関西万博後のBCPカーボンフリー構想」の司会に役立つ風景。舞洲・夢洲・咲洲を結ぶ地域循環共生プロジェクトは是非成功させたく思った。

また、新大阪駅から淀川を下って夢洲への水素船のみならず、神戸港や関西空港から大型クルージング船で観光客を万博会場への導入する提案をしていたが、このルートでの岩谷産業の試行が限界であったことも理解された。唯、EXPO‘70当時に比べて挑戦が皆無で、全てが仮設的で、バーチャルであってもリアルさは欠けている。環境破壊を心配する余りに、安全を第一にしたプロジェクトでは余りに刺激の少ないEXPO’25であった。

この船旅で、夢舞大橋は可動橋と知って、舞洲ゴミ処理場の排熱を夢洲へ導入するに当たって、海底トンネルに決定することになった。

水素船「まほろば」は岩谷産業が運行する。中之島GATEサウスピアからユニバーサルシティポート夢洲を結ぶ定期運行で、定員150人、船速10ノット(20km/h)、177トン、水素利用の燃料電池で発電した電気と「プラグイン電力」のハイブリッド動力で航行する。他に、公式船としてミャクミャク号が同じルートで運航している(運航会社はユニバーサルクルーズ)。

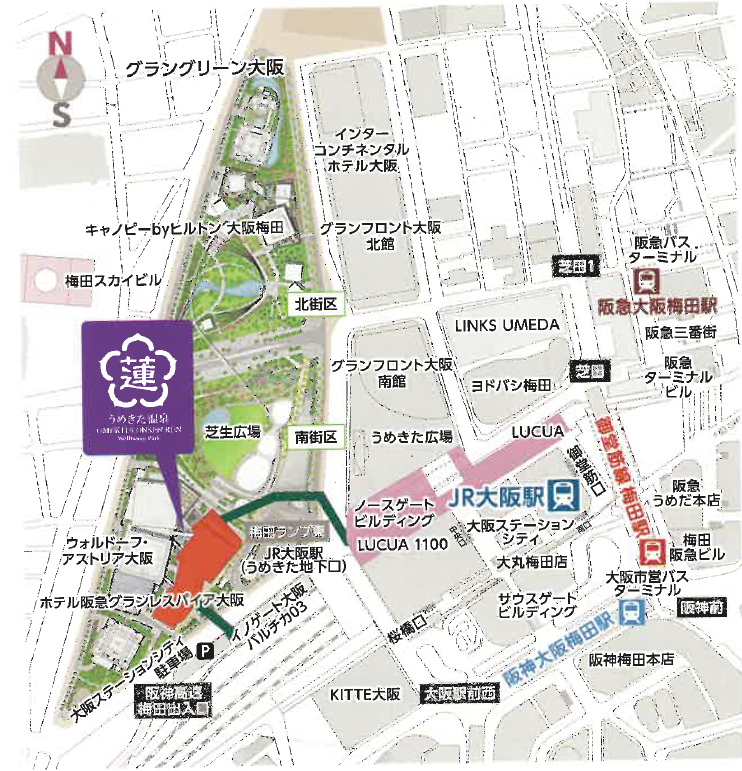

5月31日(土)、ホテルからタクシーで梅田スカイビル展望台へ。大阪府市のスーパーシティ計画第一号の二拠点である「夢洲」と「うめきた再開発」の成果を見るためであった。午前10時というに、もう展望台への人の流れが列をつくっていたのに驚き、また以前に来たとき以上に整備された空中庭園展望台(40階)からの360度、一見の価値ありで、舞洲のゴミ処理煙突や咲洲の庁舎、眼下のうめきた公園やGRAN GREEN OSAKAの超高層ビルも完成。関君の「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」も既に開業していた。

特に印象に残ったのは、うめきた公園の芝生や水場で遊ぶ家族連れの賑わいであった。2泊3日の大阪家族旅行は天候にも恵まれ、楽しませてもらったことに感謝して。