2024年正月7日、お正月休暇最後の日曜日とあって、ラジオ体操も朝ドラTVも休み。ラジオからのヨハンシュトラウス「美しき青きドナウ」の軽快なワルツを聞きながら、快晴の青空の下、富士山が真白に輝いて見える寝室でBlogを書き始めた。

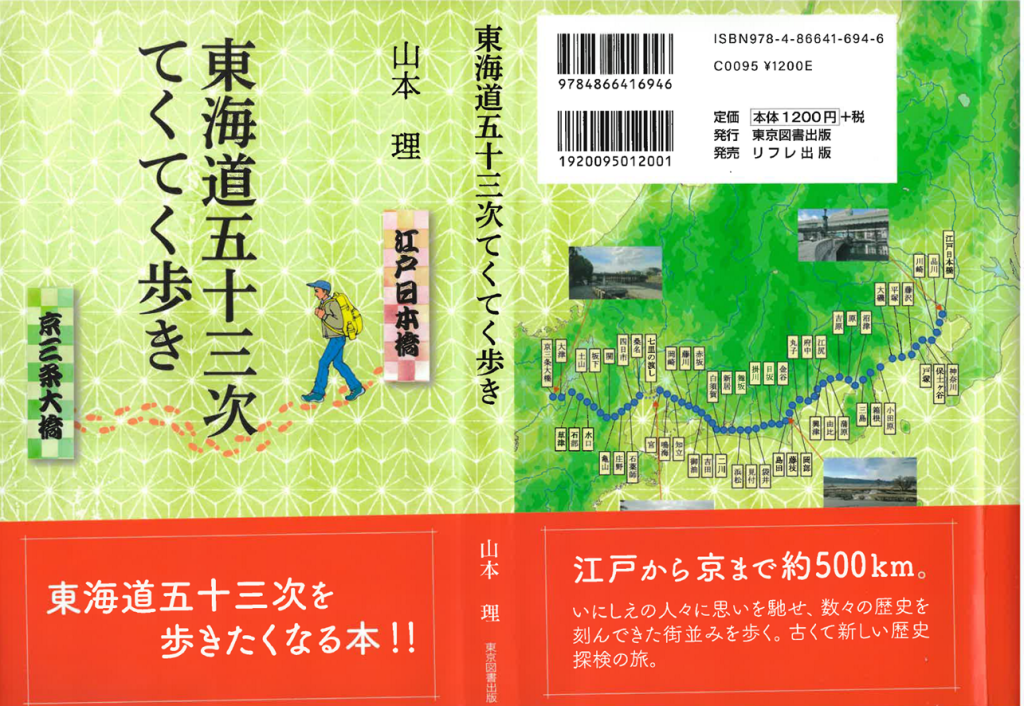

昨夜遅く、娘に「正月2日に贈られた山本理英子さんのご主人が書いた本について書評を書こうと思っているが」と話すと、コロナの頃によく会社の仲間が「東海道53次を理さんの本のように歩いている人が居たよ」と聞かされ驚く。

正月元旦から令和6年能登半島地震の連夜の余震で増え続ける死傷者の報道、2日には海保とJAL機の衝突・炎上、イスラエルのガザ地区では「死と絶望の日常」報道、「政治家の裏金疑惑」等々、暗い話ばかり。何か楽しい話題がないかと考えていたら、この「東海道五十三次を歩きたくなる」「てくてく歩き」の著書であった。著書というより鉄ちゃん族の旅日記の如き本で、実に読み易く、気持ちよく読ませる。娘の話すように、コロナ禍でこんな時間の使い方もあったのかと感心する。

東海道53次や中山道69次についての出版物は「この都市のまほろばシリーズ」で全国800余都市を10年間も歩き回っただけに、今井金吾著の「新装版 今昔中山道独案内」やちくま学芸文庫の「今昔東海道独案内」、平凡社の雑誌「太陽」の東海道や中山道等の特集号を参考にしていた。しかし、私が参考にしたのは何かを探求するための道中記であったが、山本理氏が参考にしたのは、山と渓谷社の「ちゃんと歩ける東海道五十三次」であり、松尾芭蕉や弥次喜多や坂本龍馬や新撰組の人たちが歩いた歴史の道であった。

ところで、彼が日本橋を出発した2021年8月21日(土)は、東京オリンピックが終わって、24日からのパラリンピックを前にコロナは第4波、東京の緊急事態宣言も延期され、私は2回目の接種をした日。

2021年10月2日(土)は箱根の関所を出発した日で、コロナの第5波、自民党の岸田文雄が100代目の総理大臣に就任した頃。

2022年2月26日(土)は朝から東海道新幹線で浜松下車、江戸から66里の若林の一里塚、国道257号を歩き始めた日はコロナの第6波に加えて、プーチンのウクライナ侵攻で、キエフが陥落する危機に直面していた日。

8月2日(火)は欄干を一撫でして京三条橋を渡る日、コロナの第7波で、私は4回目の接種をして八ヶ岳の山荘で恒例の夏合宿中であった。

山本理氏は江戸から京までの500kmを19日間、25km/日で「いにしえの人々に思いを馳せ、数々の歴史を刻んできた町並みをひたすら歩く。古くて新しい歴史探検の旅」をする間、世間の風聞など全く介さず(敢えて巷の様子は無視して)道中の歴史遺産の写真をひたすら撮って、古くて新しい探検を伝えんとした。彼が感心をもった道標には、私自身が「この都市のまほろば」シリーズで歩いて共鳴した場所があった。

第1日目の江戸の出口、高輪大木戸跡歩道の上の石垣と土塁

2日目の箱根旧街道の石畳道と北条五代の菩提寺である早雲寺

5日目の蒲原宿の志田邸(東海道町民生活歴史館)や由比本陣跡公園と交流館

8日目の興津宿の西園寺公望別邸(坐漁荘)

10日目の金谷宿から牧ノ原台地、諏訪原城跡、菊川坂の茶畑と石畳

11日目の掛川城下と遠江国分寺跡

12日目の復元された新居関所

13日目の三河国府の大社神社、御油宿の江戸口本陣跡と松並木資料館、赤坂宿の旧旅館「大橋屋」と岡崎城天守

14日目の三河名物八丁味噌蔵と宮宿の七里の渡し船着場跡

16日目の亀山城外堀から歩いた関宿の町並み、玉屋歴史資料館

17日目の土山宿の土山本陣跡と東海道伝馬館

19日目の草津本陣田中七左衛門邸と瀬田の唐橋、膳所城址や義仲寺等々

歴史上の同じ場所に共感した同好の若い仲間に救われた正月連休であった。

願わくば、次に「中山道69次てくてく歩き」の出版を期待する。