三谷産業の会報誌「Carbon」のPROLOGUEを読んで、発行人の三谷忠照氏の考え方に共鳴した。

『一人ひとりが長寿化することによって、生産活動における技能の獲得は、習得から習熟へ、さらに熟達へと至る人も増えていくでしょう。

また、複数の仕事や専門分野を掛け持つマルチキャリアや、再雇用・再配置によって、一人ひとりの働き方はさらに多様化していきます。

過去の経験を活かしてより適切な判断ができる人、出身分野で培った知識や技能を異分野で活かすことができる人、そして複数の技能に熟達する人が、より多く存在するようになるでしょう。』

しかし、超高齢化した人たちの存在価値と立場を今日の社会で見直すには、余程のインセンティブが必要で、私自身が米寿を迎え、日頃の社会活動に心理的影響を受けている。

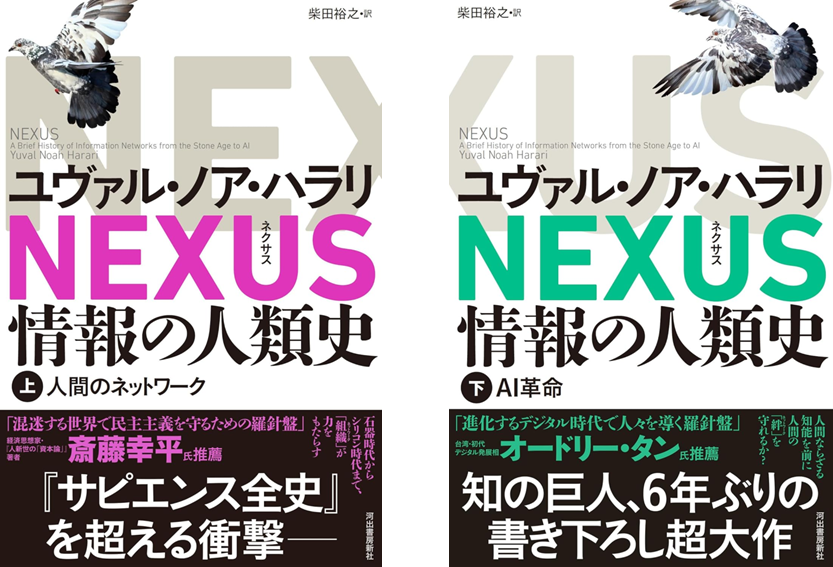

そんな時、Blog136でOBの柴田裕之君が訳したY.N.ハラリ著「NEXUS 情報の人類史」で、『AIは人工知能(Artificial Intelligence)の頭文字だったが、(Alien Intelligence)の頭文語と考える方がいいかもしれない』との解説で覚醒した。何故なら、昔は卒寿から白寿の超高齢者は「長老」とか「仙人」と呼ばれて、異質の知恵を持った人と尊敬されていた。

江戸時代は40代で隠居生活に入ったが、現代は60代で定年退職、2030年代には80代まで現役として働くことになり、その後の90代は施設で介護老人にされ、まともな社会人としての地位を与えられそうにない。

しかし、古代ローマや明治時代には元老院なる国の機関すら存在した。昔話には老人の知恵を大切にしたことで、家や国が救われた物語もあった。スターウォーズで活躍する銀河元老院にもエイリアン達の知恵が活用されており、これからのAI時代を乗りこなすヒントになるかもしれない。

三谷忠照氏の『ただし、私たちはまだ、超高齢社会を乗りこなすことができていません。年齢的に高齢者となった方々が、生産活動に従事できる範囲を広げ、それに参加したいと思える、あるいは他の現役世代への支援をになうことができるような環境をととのえていくことこそが、私たち社会参加者が「いざ、超高齢社会へ。」と進むための意図となるはずです。』の問いかけを尊重したい。

私が三谷忠照氏発行のCarbon誌を愛読するのは、彼の尊父・三谷充氏が現役時代、日下公人氏と相磯秀夫氏を社外監査役にされ、両氏がご高齢になられ自ら退任されても、同社は「御御御所」として特別な地位を与え、会社との関係を保ち続けられていたこと。残念ながらコロナパンデミックが続いて、日下先生は完全介護施設に入居され、社会と断絶。日下先生はエイリアン的存在で、90代になられてからは、特に悟りを開かれていたようで、懇談の機会を楽しみにしていた。しかし、社会との断絶は致命的で、この体験から社会的対策が急務と実感させられていた。

(悟りを開いた人は多くは宗教界に入ってしまうようだが、バラモンの長老は90才を超えるとセーラ(Sela)と呼ばれて、社会的特権を得る由。日本でも90代以上は民主主義の神髄である人権と公民権を保障しての地位を得ることが出来れば、生存者叙勲制度より良いかもしれない。)

「Carbon(カーボン)=「炭素」は結びつき方次第でさまざまな性能を発現することから、企業と企業とが協業して結びつき、イノベーションが生み出される」との発行人・三谷忠照氏の発想は、ハラリ著の「NEXUS 情報の人類史」の内容と考え方に共通する(Blog136参照)