2022年の大晦日の早朝、NHK TVで「大谷翔平のメジャーリーグ、アメリカの新たな伝説」を聞きながら、日経新聞と朝日新聞の見出しに磯崎新逝去の記事を見る。進化し続ける大谷の二刀流、大谷が示した道を見、大谷の語りを聞きながら、50年前の磯崎新さんの偉大な建築界の親分的存在を想い出し、今日一日を磯崎さんの想い出で過ごすことにした。

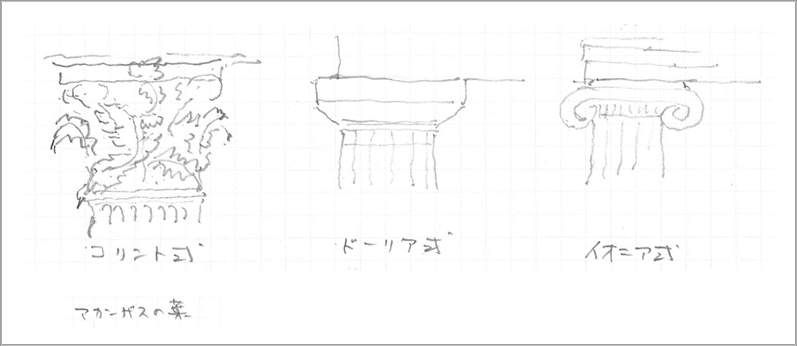

初めて親しく接したのは、本郷・お茶の水近くの自宅兼アトリエで、中山邸の設計を級友の山本君に頼まれて手伝った時である。代々木競技場で丹下さんの設計を手伝ったとき、1/50模型による次元解析で、室内の気候や温度を推定する方法に成功して自信を持っていたので、この方法でN邸の1/50模型をバルサの手作りで作成。床下冷温風吹き出し実験をしながら、磯崎さんの私的生活を知ると同時に、この実験に異常な関心を寄せて下さったこと。これが縁で、1966年の大分県立図書館(現アートプラザ)の設計を手伝うことになった。構造と設備を一体化して、公立図書館では日本初の冷房を導入、話題になった作品で、建築学会賞をもらった。

そんな縁で、私達の結婚式でのスピーチをお願いした。また、私が富山で笹山忠松邸と茶室を設計したのを見てもらうためもあり、叔母の笹山みどりさん亭主で、フルコースの茶席を朝10時~夕方の4時頃まで、二人で御馳走になったこと。この時、二人で本当に真面目に世界と将来について語り合った。またこの頃、同じ腰痛で高間君の尊敬する漢方医・紫雲先生を訪ねて大森へ。

1970年のEXPO’70では、磯崎プロデューサーのお陰で、日本で最初の地域冷房を実現。学会賞のみならず、伊藤滋先生の推薦で中央公論の「現代建築12人」に選ばれた。

1983年のつくばセンタービルの設計では、1978年のコンペに当たって、当時、つくば新都心やつくば博等に地域冷房を設計していたことから、つくばの事情に詳しいと思われて、審査に当たっては二人で協力して審査説明会に行き、当選した。

1984年7月には、バルセロナから突然ファーストクラスの飛行機のチケットが送られてきて、川口衛さんと二人、バルセロナ五輪屋内競技場の設計を手伝うことになった。国立代々木競技場の設計者、丹下健三・坪井善勝・井上宇市の弟子として、磯崎・川口衛・尾島が、そして換気実験では勝田先生の弟子である村上周三さんが担当して、大成功したこと。

2008年の私の早稲田大学退職のパーティには、わざわざ出席してくださった。2009年には、銀座の尾島研に突然やって来て、日本・エジプト工科大学の設計に当たって、ソーラーで全ての電力を得たいというが、その費用がゼロという。お金がないのに高価な設備が必要という困った時には、決まって当方に相談が来るのは毎度のこと。三菱総研の小宮山理事長を一緒に訪ねたり、NOSP研究会(日本海外ソーラープロジェクト)を開いて、中近東でのソーラー活用の可能性を研究して支援していたが、エジプト動乱で中止になった。そのお詫びとして、銀座のあわび専門店で御馳走になった。その時に想い出したのは、福岡総合銀行本店を設計中、よく中州の「河庄」であわびの肝を美味しそうに食べる磯崎さんの顔であった。

2015年には中国の習近平の主催するスマートシティコンペの協力要請であった。地中熱を利用したバイナリー発電と人工衛星を活用しての気候制御等を織り込んだカーボンニュートラルインフラを提案したところ、当選したらしく、賞金の分け前をくれると聞いて驚いた。この時、すでに健康を気遣って沖縄に本拠を移したと聞いていたので、終の住処が何故沖縄かと考えていた。昨年の暮れにも新しい作品展を開催したとNETで知らされたが、どう対処してよいものかと考えていた状況下、大晦日の両新聞の見出しである。

磯崎さんは、本当に親分肌の「知の巨人」であり、建築界は本当に偉大な異能のボスを失ったことを実感する。喪主が宙君と聞いた時、初めてご面識を得た本郷のアトリエでの私生活を想い出した。あの頃生まれた長男の宙君が喪主であった。訃報のメールを開くと、2023年1月4日、沖縄県浦添市のいなんせ会館で告別式とあり、供花とともにご冥福をお祈りした次第である。