2025年8月22日(金)、テレビ番組製作会社の永井・多田両氏が研究室に来て、以下のような出演依頼があった。

『11月18日(火)23時~23時27分放送予定のNHK「未来予測反省会」で、「過去の未来予測を検証すると…テクノロジーの創発、人間社会の変遷、知られざる業界発展史が見えてくる!」という内容のもので、過去4回放送しています。

「東京に高さ1000メートル超の高層ビルができる!?(仮)」というテーマでの制作を企画検討しております。尾島先生が1997年の御著書「千メートルビルを建てる」で語られた「2020年ごろには、1000メートル級の超々高層建築が、実際に建つ機が熟す」という予測が2025年の現時点では実現しておりません。過密解消をはじめ、巨大都市東京が抱える様々な課題を解決するために21世紀の東京像として提唱された、1000メートル級の超々高層建築と大深度地下共同溝のネットワーク構想。そして1990年代に入り官民共に目指したハイパービル構想。1000メートル建築は技術的には可能とされるが、そこに立ちはだかったのは何か?容積規制、地震と台風のリスクへの対応等々その理由を解明していきたいと思っております。また、世界各国の高層建築事情等にも触れていきたいと考えております。尾島先生には未来予測者として、先生の構想についてのご知見をいただくとともに、現状、1000メートルビルが存在しない理由、そして未来の高層建築についてのお考え、ご意見を頂ければと思っております。

番組はスタジオでのトーク形式です。出演者は、MC影山優佳さん、シソンヌ長谷川忍さん、そして尾島先生に出演いただく予定です。また、歴史上、国内外で高層建築物の発展に貢献した方にCGキャラクターとして登場してもらいます。』

当日、私が解説したのは、以下の2枚の図である。

20世紀の日本は、人口も都市への人口集積も上昇を続け、中でも東京の建物は、地上(地下)1900年の10m(1m)から30年毎に30m(3m)、100m(10m)、300m(30m)と対数尺で半桁ずつ上昇。2020年には地上1,000m(地下100m)時代が到来するはず、と1997年、『千メートルビルを建てる-超々高層のハードとソフト-』(講談社選書メチエ)に書いたのは事実である。

同時に、菊竹・衛藤・岡田等と産官学を総動員して、1999年に『HYPER首都-世界に向けて発信する1000年都市-』(BKJ books 2)と題して出版した著書でも、日本で是非とも1,000mビルを建設すべしとして、高さ1,000m、延床1,000ha、寿命1,000年、10万人が居住できるハイパービルとして、古谷誠章(日本)・トム・コールハース(オランダ)・パオロ・ソレリ(アメリカ)にそれぞれ計画案を委託した。

すでに日本の大手G.C.の竹中は、1989年6月に「スカイシティ1000」(高さ1,000m、250階、延床800ha、10万人就業)として、超々高層ビルを14年間、4兆円で、大林組は1989年8月、「エアロポリス2001」(高さ2,001m、500階、延床1,100ha、30万人居住)の超々高層ビルを25年間、46兆円で、鹿島は1990年9月、「DIB-200」(高さ800m、200階、延床150ha)を7年間、1兆円で、大成は1989年11月に「X-seed4000」(高さ4,000m、800階建て、延床7,000ha、70万人居住)として、30年間、150兆円、清水は「TRY-2004」(高さ2,004m、500階、延床8,800ha、100万人居住)として、7年間、88兆円の構想を発表していた。

20世紀末の当時は、21世紀も20世紀同様、30年間で対数半桁ずつ高層建築に挑戦することができればと考え、1991年1月、東京首都圏3,000万人を1棟の建物に収容する高さ10,000m、延床17万ha、3,000兆円の「東京バベルタワー構想」を提案し、1992年のブラジルのリオ・サミットで発表した。

この時代のバブル景気と“Japan as No.1”としての日本の国力をもってすれば、2020年頃には1,000mの超高層は十分に実現できると本気で考えていたことは確かである。しかし、1989年のベルリンの壁崩壊や天安門事件、そして東西冷戦の終結と同時に、日本ではバブル崩壊、1992年のリオでの地球環境サミット、1995年の阪神・淡路大震災で、少なくとも日本は人口減少、都市の縮減、首都移転、首都直下地震や航空規制等から1997年には1000mビルへの挑戦は絶望となっていた。

しかし、日本の産官学の人たちには、21世紀に急成長する中国や中近東の需要を考えれば、鉄鋼やエレベーター、ロボットによる施工技術の開発のため、また日本の300mクラスのタワーマンション等の安心・安全対策として、たとえ立地が不便で、居住者が居なくても、研究開発のため、実験用のモデルとして、2020年代には1棟は建設しておきたいという夢と希望があった。

NHKの「未来予測反省会」の試みに対して、これまでに出版した私の著書を並べてみた。1960~1990年の30年間は、東京一極集中・高度経済成長期の土地代の高騰で、Sky Front、Geo Front、Sea Front時代となって、建物の高さは100mから300mに発展。この間は以下の3冊に注目。

・『熱くなる大都市』1975(NHKブックス)

・『アングラ東京構想』1982(模型の展示)

・『21世紀の建築のシナリオ』1985(NHK出版)*日本建築画像大系 YouTubeで公開

・『東京湾埋立提言2025提言』1987

(1990年のバブル崩壊を機に、1990~2020年の30年間は、300mから1,000mへの日本での挑戦は断念したが、この間には以下のプロジェクトに注目)・『大手G.C.1000m~4000m計画』1991(上述)

・『東京バベルタワー』1992(リオ・サミットで発表)

・『異議あり!臨海副都心』1992(岩波書店)

・『千メートルビルを建てる』1997(講談社選書メチエ)

・『東京の大深度地下』1998(早大出版部)

2020年~2050年の30年間は、世界の何処かで日本の技術が1,000mビル建設に挑戦し続けている。今度のNHK TV出演がきっかけか、既に絶版になっていた『千メートルビルを建てる』が2025年8月付けでオンデマンド出版契約となったのは喜ばしい。加えて、YouTubeで公開している『日本建築画像大系』が再び注目されることになったのは喜ばしいことだ!

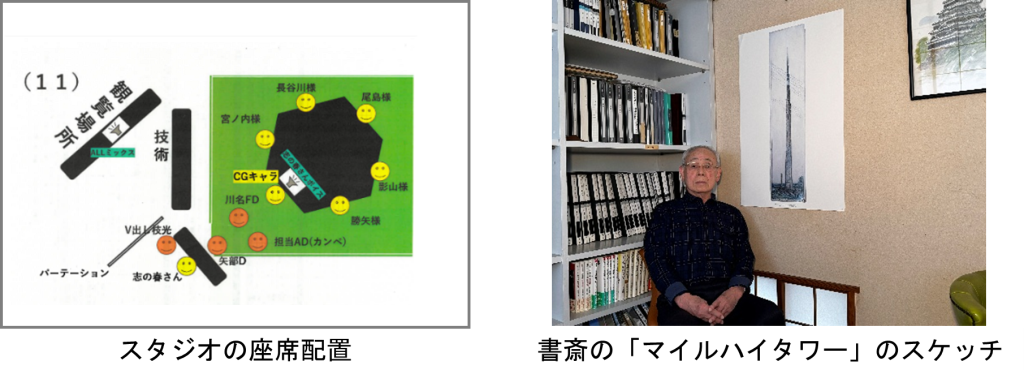

10月29日(水)、千代田区北の丸公園の科学技術館2Fの千代田ビデオスタジオで収録。当日は高田馬場駅で小林さんと待ち合わせ、タクシーで会場へ。

既に準備ができている様子で、「尾島先生控室」と表札の出ている部屋の机上には「未来予測反省会」のスタジオ台本(出演者様用)が昼食の弁当と共に二人分置かれていた。

予定通り11:15にはプロデューサーの多田さんが打ち合わせに来る。血圧が上がったようで顔が赤くなっているのを心配して「緊張されないよう、主役は堂々としていて下さい」との指示。トイレに行き気分一新。弁当は若者向け大盛り。とても食欲が出ず、焼肉とたこ焼き2個食べて終了。無意識に血圧が上がっているのは、やはり心房細動の影響であろう。

予定通り11:45~12:05スタジオに入り、ディレクターの矢部氏の進行で事前打ち合わせ。

日建設計・設計グループ部長の勝矢武之氏(渋谷スクランブルスクエア等設計)と三菱地所の宮ノ内大資氏(日本一高いTorch Tower 385mの事業部ユニットリーダー)と10分程のリハーサル。

テレビ出演は初めてかとの矢部氏の質問に「30年前はよく出演していたが、何しろ30年ぶりだからよろしく」と挨拶した頃から昔の調子が戻ってきた。勝手なアドリブで、すぐリハーサルOKの指示。12:15~13:45、台本通りに収録終了。全員で記念撮影。

1時間30分の収録を30分に編集し、NHK総合で11月18日(火)23:00~23:27「未来予測反省会」で『2020年ごろ東京に高さ1,000メートルの超高層ビルが建つ』というテーマで放送される由(再放送が最大6回、NHK ONE見逃し(放送後3週間 有料)、国際放送(放送後1年))。

88歳の高齢者として、テレビには絶対出演しないつもりだったが、未来予測をした『千メートルビルを建てる』の本に対する反省会とあっては、生存する以上、止む無し。悔いはなかった。気分も良く、小林さんに関係者への周知もOKとした。

アドリブで話した余話が1点

①ライトのマイルハイタワー(ジ・イリノイ)のスケッチが大好きで、今も私のアトリエに飾っていると話したら、その写真を送れというので渋田君に撮影してもらった。

アドリブでは話しきれなかったことが2点。

①建築物の高さ規制が撤廃された後、最初に建設されたのが早大理工の校舎(51号館)で、その18階に私の研究室があったこと(但し、剛構造であった)。

②虎ノ門周辺の再開発、高層化に当たって、当時、森ビルの森稔社長にお願いして、天然の地表で、23区で最も標高の高い愛宕山(25.7m)と愛宕神社の石段(86段)を残させたこと。