2006年1月22日、京王プラザホテルで、恩師・井上宇市先生が仲人された方々や井上研OB・OG100余人で「井上宇市先生の米寿を祝う会」が盛大に開催されるに当たって、木村建一先生や私が世話人をしなければならぬ筈が、井上研の大学院一期生で、日建設計の岩井一三氏が仲間と共に独断で招待者を決めて挙行された。

それに倣ったのか、今度、中嶋浩三君が仲間を集めて、私のために、帝国ホテル「富士の間」で盛大な米寿祝賀会を開催してくれた。

最初で最後と考えていた古希と早大退職時の祝賀会は、リーガロイヤルホテルで盛大に開催。その時は、私も一緒に招待者を考えたが、今度の米寿を開催するのは気が引け、その上、高額な会費で出席を無理強いするのはやめてくれと言ったら、私たちが勝手にやることで許して欲しいと。それで井上先生の時を思い出した次第である。

結論として、教師冥利に尽きる至福の一刻であった。(ご出席の皆様に感謝すると共に、案内が届かなかったOBやOGには私の指示でないことをご了承くだされば幸いである。)

当日は、建築会館ホールでの国際シンポジウム「都市環境学を開くアジアの未来」の講演で、米寿に出版した本の解説は終わっていたので、司会の高口君、発起人代表の中嶋君、吉田公夫君の挨拶、長谷見君の乾杯に続いて、渋田君が制作した富山・八ヶ岳・東京の仕事場の様子などが映された。

その後、年代別の代表者・吉田和夫・山田穂積・三浦昌生・福島朝彦・降籏哲人・岡本利之・高偉俊・梶川彩乃君に続いて、留学生の尹軍・王世燁・D.バート君らが想い出を話した後、「都市環境学を開く」を編集した岡・久保田君からの花束贈呈に続き、古希のとき同様、役に立つ舶来のカバンも贈られた。

私の挨拶として、帝国ホテル「富士の間」での盛大な祝賀会に感謝すると共に、発起人代表の中嶋君をはじめ温かい皆様のスピーチに感無量であること。

この「都市環境学を開く」のカバーと章扉の写真は家内の撮影である。そして、カバーを開くと、なんと久保田君のサプライズで、1964年東京オリンピックの代々木競技場(世界遺産に登録予定)の屋上で、田中俊六君が撮影した25才の私の写真が印刷されていた!

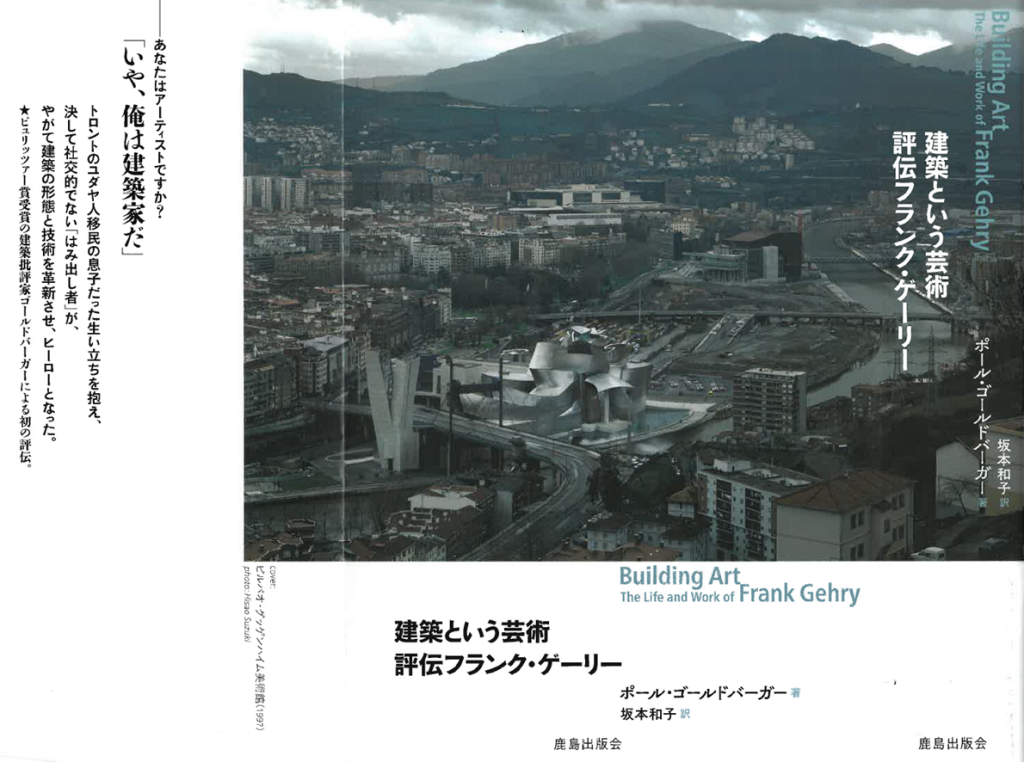

この代々木競技場の空調の成功で、井上先生夫妻のアメリカ視察に同行することになり、ニューヨークでは世界博、レバーハウス、WTC、パンナムビル等々を視察して、東京の未来を予測した。この時の体験が全て、その後の私の研究テーマに繋がっている。

この40日に及ぶ視察の間、私の克明な記録を察して、井上先生夫妻は、私を「メモ魔」で「求道者」と命名された専任講師時代。この60頁のメモをボランティアで清書してくれたのが、中嶋夫人の山根系子さんである。

その成果もあって、助教授時代のEXPO‘70会場での人工衛星のR.S.を利用してのヒートアイランド現象に関して、NHKブックスから「熱くなる大都市」を出版。この本を清書してくれたのが松原純子さん。

2008年の最終講義教材として「都市環境学へ」を鹿島出版会から、皆さんの執筆と岡・久保田君の編集で「尾島研究室の軌跡」の2冊を出版した。この2冊が座右の書として、「尾島研究室の軌跡」(続)が今度の「都市環境学を開く」である。

この著書と、銀座オフィスでの中嶋・渋田・齋田美怜君らとの共著「東京新創造」の2冊と、大好きな帝国ホテルのチョコレートを私からのお礼とした。

2008年に建築学会大賞、2016年に中綬章を戴いたのは「教育功労者として」であり、皆さんのお陰である。

最後に、今日まで元気で活動できていることは幸せで、常々、健康に気遣ってくれている家内に限りなく感謝して。

出席者一人一人にご挨拶して、お開きとなった。