Blog#114で、縄文社会研究会の雛元昌弘氏と「サピエンス全史」を翻訳した柴田裕之君の懇談会に参加して、狩猟と漁労のどちらが縄文時代1万年もの日本列島の生活文化の中心であったかを考えるに、勅使河原彰著の「縄文時代史」Ⅲ章「縄文人の社会」の2節「集落と村落のつながり」が参考になった。シカやイノシシの狩猟活動による八ヶ岳西南麓と、貝や魚の漁労活動による東京湾東岸の貝塚密集地帯を比較して、5000年~3000年前の縄文時代には同様に栄えていたことが記されていた。

私は八ヶ岳に山荘をもって60余年、これまで前者の縄文遺跡には関心をもって各地を視察してきたが、東京周辺の貝塚に関してはBlog#45(2021.11.24)で記した江戸東京博物館特別展「東京に生きた縄文人」での体験や、2012年出版の「この都市のまほろば」シリーズvol.6の品川区の紹介で、大森貝塚遺跡庭園と1877年にモース博士が大森貝塚を発見して100年、1985年に国の史跡に指定された程度の知識であった。

千葉の加曽利貝塚が日本最大級の貝塚であり、1971年に北貝塚が、1977年に南貝塚が国の史跡に指定され、2017年には貝塚として唯一、国の特別史跡に指定されたことは全く知らなかった。

2024年3月24日(日)、8:00amに自宅出発。地下4階の東京駅から総武線で千葉駅へ。タクシーで、自由に出入りできる加曽利貝塚縄文遺跡公園前で10:00am下車。

公園入り口に国指定史跡と特別史跡の石碑が建つ。早速、北貝塚貝層断面観覧施設と竪穴住居群観覧施設を見て、博物館に入ろうとしたところでボランティアの案内者に出合ったので、ゆっくり説明を聞くことにした。

(左下)北貝塚 貝層断面観覧施設

特別史跡のパンフレットの園内マップには、『史跡の面積は約15.1haで、世界でも最大規模の貝塚』とあり、『加曽利貝塚は2017年10月、史跡の中でも「学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴」として、貝塚として初めて国の「特別史跡」に指定されました。』

『加曽利貝塚の地に残された人類の痕跡は、旧石器時代までさかのぼります。大きなムラがつくられたのは縄文時代中期後半(約5,000年前)で、直径約140mで環状の形をした北貝塚が形成され、後期前半(約4,000年前)になると長径約190mで馬蹄形の南貝塚が形成されます。時期の異なる2つの大型の貝塚が連結して「8の字」状に見え、東京湾東岸の大型貝塚群の中で最大の規模を誇ります。その後、貝塚が形成されなくなった晩期中頃(約3,000年前)まで拠点的な集落が営まれ、この地が2,000年もの長い期間にわたり繰り返し利用されてきた特別な土地であることが明らかになっています』とある。

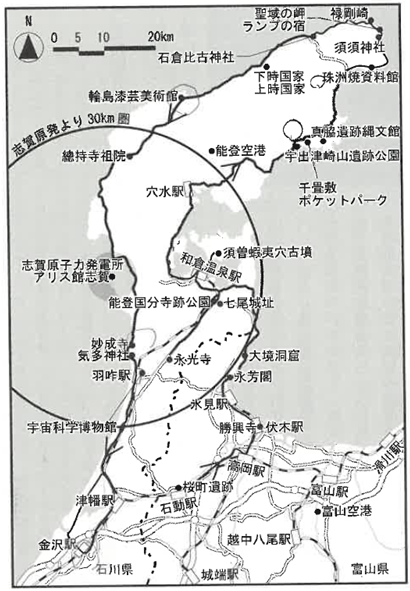

左図は、加曽利貝塚全体像。

直径140mでドーナツ形をした北貝塚と、長径約190mで馬蹄形の南貝塚の2つの貝塚が一部かさなって、上空から見ると8字形をした日本最大級の貝塚。

北貝塚は今から約5000年から4000年前の縄文時代中期~後期、南貝塚は約4000年から3000年前の縄文時代後期~晩期につくられた。

ボランティアの語りを引用すると、八ヶ岳山麓で国宝「縄文のビーナス」が発掘された縄文時代中期BC3000年頃に、当貝塚の北貝塚が使われ始め、縄文時代後期BC2000年の「仮面の女神」が発掘された頃に南貝塚が使われ始めたようだ。

周辺人口は最大25万人と、八ヶ岳山麓の縄文人口と同じ程で、関東地域は遅れてはいるが、八ヶ岳山麓と並ぶ日本有数の人口集積地であったようだ。3000年前頃には八ヶ岳山麓の人口が増加しすぎて、海退と共に関東地方へ流入したことや、阿久遺跡の如き環状列石が見られないのは、この地方には列石が皆無であったためとか。また、南貝塚から出土した貝の大きさや種類に規制された形跡のあることから、乱獲を防止するコミュニティも十分に維持されていたこと等。貝塚の特性で、人骨や犬等の骨の発見で、DNA等、科学的に考古学に寄与するため、縄文時代の生活研究には、当地の発掘はこれから非常に有効で、当地にやってくる多種多様な専門家が増加している由。塩尻の平出遺跡の竪穴住宅を復元した業者が当地の竪穴住居を復元し、その中で実際に火を焚いて土器の使い方を研究したり、子供たちを接待しているボランティアに感心する。

2時間半もの見学を終えて、出口の所でタクシーGOを呼ぶも応答なし。スマホのマップを見ながら15分、千葉都市モノレールの桜木駅まで歩き、すっかり立派になっていた千葉駅直結のショッピングセンター「ペリエ千葉」のレストランでヤリイカのパスタと白ワインで一息入れて、中央線で中野駅からタクシーで自宅へ。

縄文社会研究会としては、身近なところの貝塚調査が生活文化の研究に不可欠で、古墳時代の日本人のルーツ探求も、関東地方での発掘調査が益々大切になりそうに実感した一日であった。