2022年12月初旬、住総研から送られてきた本書の表紙を見て、急に「憬れる」「憧れる」ひらがなでの「あこがれの住まいとカタチ」の文字に触発され、読んでみたくなった。

いつもの悪い癖で「はじめに」と「むすびに」を読んで、著者名を見る。何と高山英華先生の晩年の役職、工学院大学理事長職の後藤治教授であった。また、これも最近の悪い癖で遠慮なく、それでも後から消せるように鉛筆で傍線を引く。今度もその箇所を以下に略記する無礼をお許し願いたい。

「はじめに」から

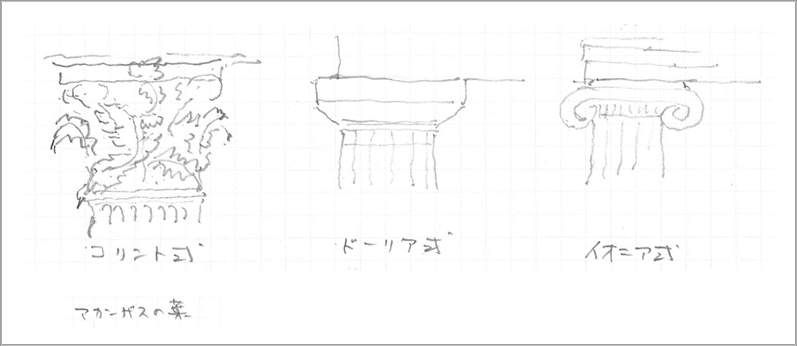

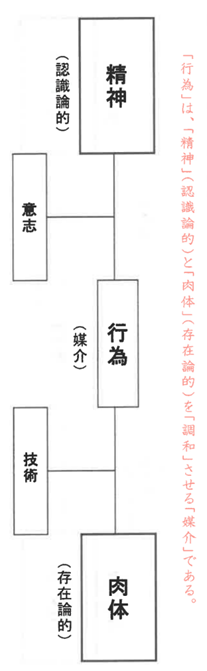

『住総研で二年間にわたって行われた「歴史の中の「あこがれの住まいと暮らし」と「現代日本の住まいと暮らし-「あこがれ」と現実のはざまで」によれば、前者は寝殿造、書院造といった上層階級の住宅建築のカタチは、庶民階級のあこがれを生み、-(中略)。-「和室」というカタチになって」、後者として『現代の「タワマンへのあこがれ」を見直すと、-(中略)-、住生活の向上や住文化の形成につながる発展性が、筆者には見えない。」(2022年9月9日 後藤治)

「むすびに」から

『現代の日本においては、住宅に人を招き交流する機会が、著しく減少しており、それが住宅に対する意識の希薄さに結びついているといえる。過去の日本においても、憧れのカタチとして登場したのは、鎌倉時代の「広間」や室町時代から戦国時代の「茶室」であり、それらはともに人を招き交流する場であった。-(中略)-住宅内にはなくなってしまったが、街中のレストランやカフェといったところがその場となっているのではないだろうか。-(後略)-」

本書は住総研「あこがれの住まいと暮らし」研究会(委員長:後藤治、委員:島原万丈、豊田啓介、藤田盟児、伏見唯、山本理奈)他、著者・桐浴邦夫、後藤克史、、鈴木あるの、小泉雅生)連著の多様な「あこがれ」論で、実に面白く、久し振り日本の建築文化を堪能させて頂いた。これも住総研という歴史的研究会の存在あっての出版物である。

ところで、私が何故これ程、本書に拘ったかといえば、この年齢になって、いま困っている生家の活用に大きなヒントを貰ったからである。

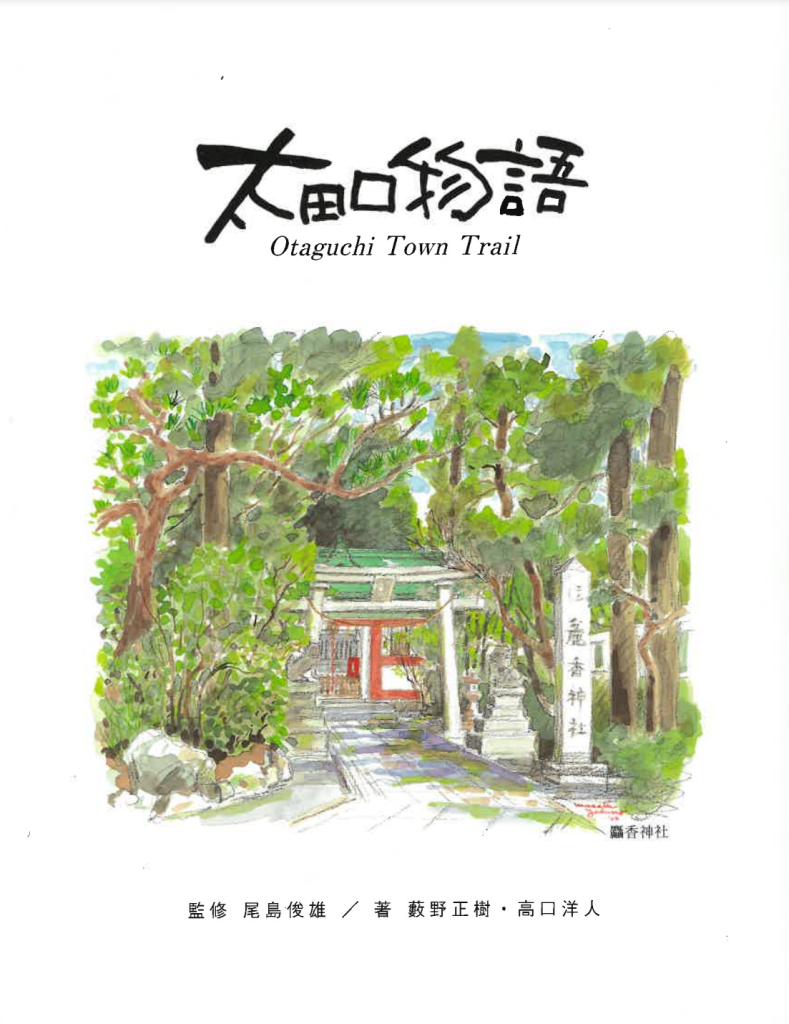

1996年に大工と造園の職人養成を目的に、富山で専門学校・職藝学院を創立して学院長になったのは、当時大手G.C.等が大工職人を要請したためであった。1998年には私の研究室でも木造完全リサイクル住宅の研究を文科省から委託され、後任の高口洋人教授が学位論文とした。そのため、熟練職人の養成に当たって、この専門学校と市内の住居を連携した交流の場として、私の生家をギャラリー太田口と学生の宿舎とした。大工と造園職人の養成を始めて20年間に500人以上の卒業生を送り出し、今日、全国で活躍しているが、昨今の少子高齢化時代に学院希望の生徒数が激減、コロナ禍に直面した。稲葉實理事長の逝去もあって、学院もギャラリーや宿舎も抜本見直しを求められていた。

NPOアジア都市環境学会

今になって考えてみると、20年も前から富山市も市町村合併とコンパクトシティを推進してきた結果、都心と駅周辺には高層マンションが林立して、郊外のみならず都心にも空き家が目立ち始めていたのだ。太田口は当時、既に「歴史を生かした生活拠点」と位置づけられていて、「共同化による建て替えの誘導」「テナントミックスの推進」「回遊空間の整備」地区に認定。結果として、電車通りに面した敷地と一体化して高層マンションが建設され、マンションのタワー型駐車場の出入口となって、商店街としての賑わいが消失していたのだ。(国は歩いて暮らせるまちづくりを推奨し、富山市も平成12年度(2000年))モデル地区20都市に選定されていた。)

あこがれの家、あこがれのライフスタイルを求め、プライバシーを尊重したマイホームやコンパクトシティの実現とコロナ禍にあって、賑わっていた商店街や伝統的な町屋が太田口から姿を消した。人々の賑わいのないまちづくりが日常になるとすれば、伝統的大工職人や庭職人も不要になる。マンションと車だけの町にあって、あこがれるのは「庭屋一如の日本建築」の存在があって良いのでは、否、不可欠だと考えさせてくれたからだ。