2021年11月18日(木)早朝、慈恵医大のCT検査を桑野和善医師の診断で受ける。2016年、槇文彦さんを中心に、代々木国立競技場を世界遺産にする運動が始まって、その顧問役を頼まれた。1964年10月の東京オリンピック時、巨大ノズルから外気を噴出することで、騒音対策と競技場内の温湿度分布を測定するため、天井裏の屋根断熱のため吹き付けたアスベストと送風機室前後の石綿吸音材を貼ったチャンバー内に何日も滞在した。その時にアスベストを相当吸ったのではと考え、主治医の田中医師に相談した結果、2016年9月、AIC八重洲クリニックで検査したところ、①アスベスト肺およびアスベスト関連胸膜疾患の疑いあり、②動脈硬化性変化、との画像診断(渡辺慎医師)。その結果、毎年11月に東京慈恵医大の桑野医師のCT検査による診断を受けることになって6年目である。

何カ所かのアスベスト破片の位置や周辺に変化がないとの診断もあり、もうこれで良いのではと尋ねると、「何時変化するか分からぬから、続けるように」とのこと。裁判で国家負担が決まったが、当方は異常がないため、せめて来年からは午後の検査を予約。午前9時30分、天気が良いのでタクシーで新橋の「ゆりかもめ駅」へ直行する。

久し振りの「ゆりかもめ」は満員である。目的地の市場前駅はなんと終点豊洲までの16駅中の14駅目で、30分近くの乗車。駅には特別な案内パンフレットもなく、市場公開中とあって、均質で巨大な市場建物群の空中回廊を「魚」の道案内矢印に沿って歩く。コロナ禍とあって、何カ所にも分散した飲食店街や見学デッキ、屋上緑化の庭園にも人影は少なく、淋しい。11時半、「弁富すし」で灘の正宗に特上にぎりを一人前、職人との話も面白くないまま、食後1時間程歩いて、青果市場へ。松茸など安いので買いたいと思えど、持ち帰りが面倒。築地市場時代の鮨屋や露店の青果店に比べて何故か淋しく、活気がない。珈琲店で一休みして、再び市場前駅のゆりかもめに乗車する。

豊洲市場へは地下鉄の直結と千客万来空間が不可欠である。有明スポーツセンターや東京ビッグサイト駅での乗降者も少しばかり。幸い、最後部座席での展望は面白い風景が楽しめる。

気になっていた東京国際クルーズターミナル駅や台場駅で途中下車するも、見学すべき施設も全て閉鎖中とあって、再びレインボーブリッジを渡って竹芝駅下車。ホテルインターコンチネル東京ベイの庭や竹芝小型船乗り場も人影少なく、美しい東京都の視察船「東京みなと丸」が2~3人の乗客を乗せて出航する風景も、コロナ禍の惨状を示すようだ。しかし先週訪ねた神戸港同様、日の出や竹芝埠頭からの風景は素晴らしい。

縄文社会研究会(東京部会)が3時から新橋の国際善隣会館4階で開かれるに当たっての5時間程お有効に使って、日頃なかなか視察できないでいた豊洲市場散歩のみならず、久し振り東京港の風景は、東京オリパラ後だけに、インバウンドのみならず、都民の憩いの場としても素晴らしい場所になっている。帰宅して、東京ガスに勤務している娘にこのことを話すと、なんとその場所は昼食の憩いの場で、日常空間と聞いて驚いた次第。

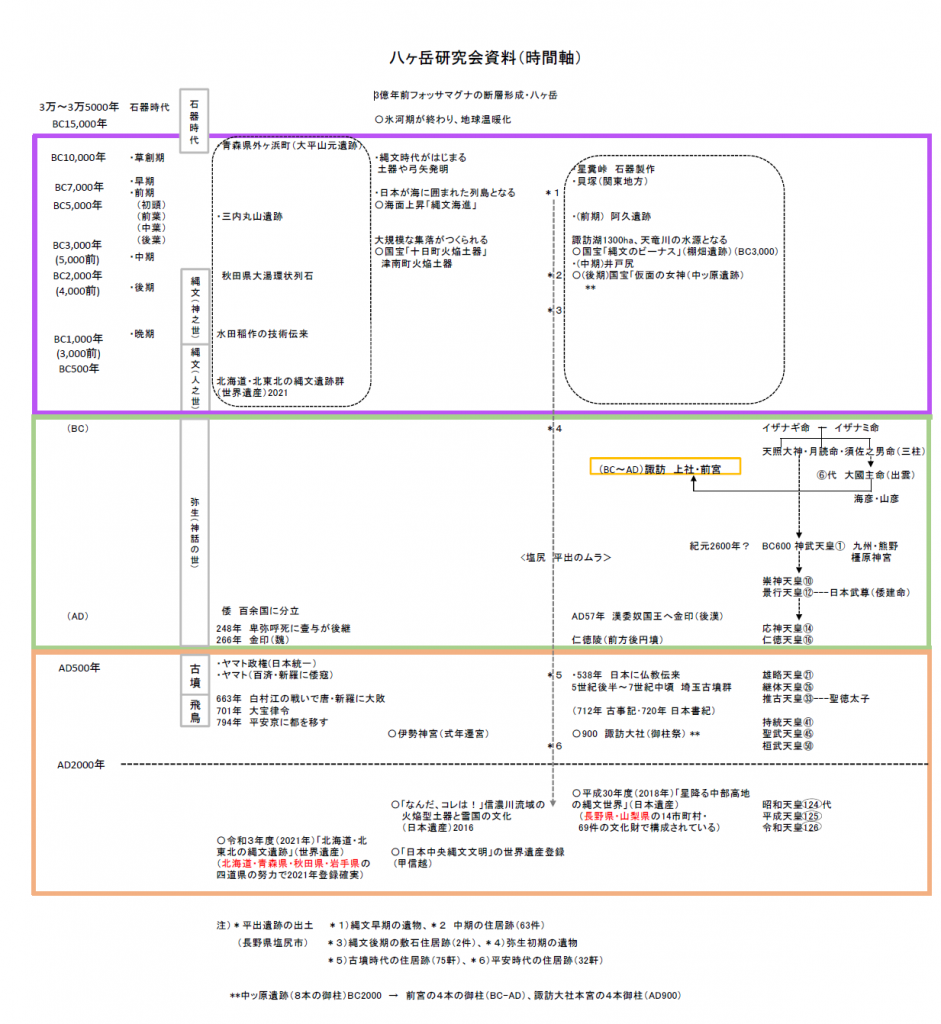

縄文社会研究会の京都部会は、上田篤先生や田中充子先生が中心だけあって活動的であるが、東京部会は松浦先生との連絡がとれなかったとかで、第1回目の島薗進先生を招いた銀座尾島研での研究会後、2020年の八ヶ岳合宿以来の第2回目。山岸修、雛元昌弘、佐藤建吉、下平紀代子、石飛仁、芦田万氏の7名出席。大部分は雛元報告と長野、山梨の縄文遺跡を世界遺産登録する価値について話し合う。特に出雲と諏訪の関係は日本の闇で、これを明らかにする努力よりも、争いのなかった縄文文化を日本文明としてAD5世紀以降の歴史と継承させることについての討論は有意義であった。文明と文化についての違いについてもメンバーの意見は分かれていたが、傾聴に値する2時間で、世界遺産登録への勉強会は会員の輪を広げるためにも価値あり。YouTubeで公開していくことについても事務局に一任することで閉会する。